伦理安全

随着人工智能(AI)技术的飞速发展和广泛应用,其对社会的影响日益深远。AI 在为人类带来巨大便利和效率提升的同时,也伴随着一系列伦理和安全挑战。为了确保 AI 技术能够持续健康地发展,并真正造福人类社会,深入理解和有效应对这些挑战至关重要。本篇文档旨在普及 AI 伦理与安全领域的六个核心概念:幻觉、偏见、对齐、红队测试、可解释性 AI 和数据隐私。通过对这些概念的详细阐述、产生原因分析、潜在影响探讨以及相应的缓解策略介绍,我们希望能够提升公众对 AI 伦理安全问题的认知,并为构建负责任、可信赖和可持续发展的 AI 系统提供参考。

幻觉(Hallucination)

幻觉是指大模型生成表面看似合理但实际上错误或虚假信息的现象。这种问题源于模型的统计学习本质,它可能将训练数据中的模式错误泛化或填补知识空白时产生不准确的内容。幻觉产生的原因复杂,可能源于训练数据中的偏见或噪声、模型对知识的错误编码、推理能力的局限,或是在生成长文本时难以保持事实一致性。它并非模型“有意欺骗”,而是其基于概率生成文本时可能出现的缺陷。幻觉问题影响了 AI 系统在需要高准确性场景中的可信度,是当前大模型技术面临的主要挑战之一。

幻觉产生的原因

幻觉的产生是多方面因素共同作用的结果,主要包括:

- 训练数据问题:

- 数据噪声与偏见:训练数据中可能包含不准确、过时或有偏见的信息,模型在学习这些数据时会内化这些缺陷,并在生成时反映出来。

- 数据不足或不平衡:对于某些特定领域或长尾知识,训练数据可能不足,导致模型缺乏足够的真实世界知识来生成准确内容。当模型遇到这些知识空白时,倾向于进行“合理”的猜测,从而产生幻觉。

- 模型架构与训练机制:

- 自回归生成特性:LLM 通常采用自回归方式生成文本,即逐词预测下一个词。这种机制使得模型在生成长文本时,可能会逐渐偏离初始事实,累积错误,导致前后不一致或事实性错误。

- 知识编码的局限性:模型将知识编码为高维向量表示,这种表示方式可能无法完美捕捉所有事实细节和逻辑关系,导致知识的模糊或错误关联。

- 过度自信:模型在生成内容时,往往无法准确评估自身知识的边界和确定性,即使生成了错误信息,也可能表现出高度的“自信”,这使得用户难以辨别真伪。

- 推理能力的局限:

- 缺乏世界模型:LLM 不具备真正意义上的“世界模型”或因果推理能力,它们更多是基于统计关联而非深层理解来生成内容。这使得模型在需要复杂推理或常识判断的任务上容易出错。

- 上下文理解不足:在处理复杂或多轮对话时,模型可能无法完全理解上下文的细微之处,导致生成与当前语境不符的幻觉内容。

- 提示工程(Prompt Engineering)不当:

- 用户提供的提示(Prompt)如果模糊不清、存在歧义或引导性不足,模型可能会在理解上出现偏差,从而生成不准确的回答。例如,当提示要求模型“创造性地回答”时,模型可能会在事实准确性上有所牺牲,以追求新颖性。

幻觉的缓解策略

缓解 AI 幻觉是一个复杂且持续演进的领域,需要多方面的综合方法 [1, 2, 3]。主要策略包括:

- 数据层面优化:

- 高质量数据筛选与清洗:确保训练数据的准确性、多样性和权威性,去除噪声和错误信息。对数据进行严格的验证和去重,减少模型学习到错误模式的可能性。

- 知识图谱增强:将结构化的知识图谱(Knowledge Graph)集成到模型中,为模型提供准确的事实性知识来源,使其在生成内容时能够查询和引用可靠信息,而非仅仅依赖统计关联。这有助于模型在生成答案时,能够明确指出信息来源,提高可追溯性。

- 模型层面改进:

- 检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG):这是一种有效缓解幻觉的技术。模型在生成回答之前,首先从外部知识库(如文档、数据库或网页)中检索相关信息,然后基于检索到的信息生成答案。RAG 使得模型能够访问最新的、权威的知识,显著降低幻觉的发生率 [4]。

- 事实性评估与纠正模块:开发专门的事实核查模块,在模型生成内容后对其进行自动评估,识别并纠正潜在的幻觉信息。这可以通过与外部知识库比对或利用其他 AI 模型进行交叉验证来实现。

- 不确定性量化:让模型能够识别并表达其对所生成内容的不确定性,例如通过置信度分数或模糊语言。当模型对某个事实不确定时,它可以选择不回答或提示用户该信息可能不准确。

- 训练与微调策略:

- 基于人类反馈的强化学习(Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF):通过收集人类对模型输出的偏好反馈,对模型进行微调,使其生成更符合人类期望、更准确和更少幻觉的内容。RLHF 在 ChatGPT 等模型中被广泛应用,有效提升了模型的对齐能力和事实准确性。

- 指令微调(Instruction Fine-tuning):通过在多样化的指令数据集上对模型进行微调,使其更好地理解用户意图,并生成更准确、更遵循指令的回答。

- 提示工程(Prompt Engineering):

- 清晰明确的提示:设计清晰、具体、无歧义的提示,明确告知模型任务目标、所需信息类型和输出格式。避免开放式或模糊的提示,减少模型自由发挥的空间。

- 提供上下文和示例:在提示中提供足够的上下文信息和高质量的示例,引导模型生成符合预期的内容。

- 链式思考(Chain-of-Thought, CoT):鼓励模型在生成最终答案之前,先展示其思考过程或中间步骤。这不仅有助于用户理解模型的推理过程,也使得模型在生成过程中更容易发现并纠正自身的错误,从而减少幻觉。

- 外部工具调用:允许模型在必要时调用外部工具(如搜索引擎、计算器、代码解释器)来获取准确信息或执行复杂任务,从而避免“编造”答案。

通过上述多管齐下的方法,AI 研究者和开发者正努力降低幻觉的发生率,提升 AI 系统的可靠性和可信度。然而,彻底消除幻觉仍然是一个巨大的挑战,需要持续的研究和创新。

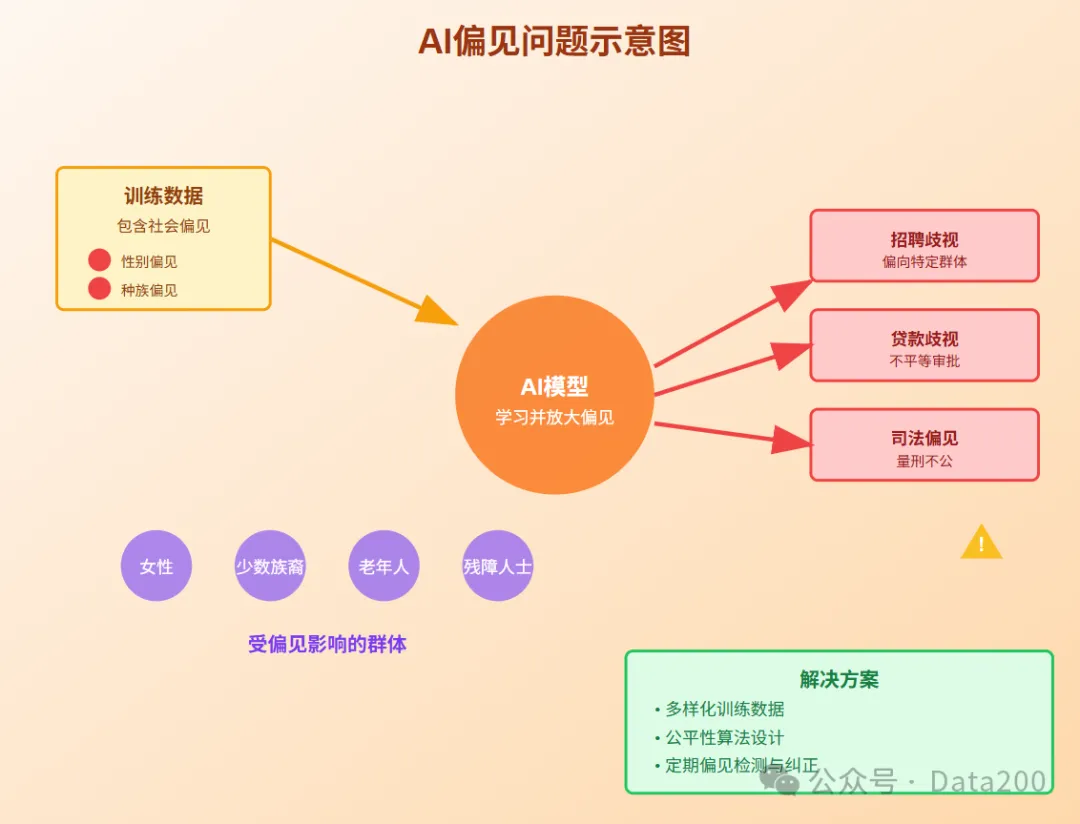

偏见(Bias)

偏见是指 AI 模型输出中反映的不公平、歧视性或偏颇的倾向,通常源于训练数据中存在的社会偏见、历史不公或数据收集偏差。常见的偏见类型包括性别偏见、种族偏见、文化偏见、年龄偏见等。例如,将特定职业与特定性别强行关联,或对某些群体发表负面言论。识别和缓解 AI 系统中的偏见对于确保技术的公平性和社会责任至关重要。

偏见产生的原因

AI 偏见的根源复杂且多样,主要包括:

- 数据源偏见(Source Bias):

- 历史偏见:训练数据反映了历史上的社会不公和歧视,例如,过去招聘数据可能偏向某一性别或种族,模型学习后会延续这种偏好。

- 选择偏见(Selection Bias):数据收集过程未能充分代表真实世界的群体分布,导致某些群体在数据中被过度代表或代表不足。例如,面部识别系统如果在主要由白人男性组成的数据集上训练,可能在识别女性或少数族裔时表现不佳。

- 测量偏见(Measurement Bias):数据测量或标注方式存在系统性误差,导致数据本身就带有偏见。例如,对某些疾病的诊断数据可能因医生主观判断或医疗资源分配不均而存在偏见。

- 关联偏见(Association Bias):数据中存在不恰当的关联,例如将特定职业(如“护士”)与特定性别(如“女性”)过度关联,导致模型在生成文本或进行预测时强化这种刻板印象。

- 算法偏见(Algorithmic Bias):

- 模型设计偏见:算法设计者在选择模型结构、特征工程或优化目标时,可能无意中引入偏见。例如,某些算法可能更倾向于优化整体准确率,而忽略了在少数群体上的表现。

- 特征选择偏见:在构建模型时,如果选择了与受保护属性(如种族、性别)高度相关的代理特征(Proxy Features),即使不直接使用受保护属性,模型也可能间接学习到偏见。

- 优化目标偏见:如果模型的优化目标未能充分考虑公平性,例如只追求预测准确性,可能导致模型在不同群体间产生不公平的预测结果。

- 交互偏见(Interaction Bias):

- 用户反馈循环:AI 系统部署后,如果其有偏见的输出影响了用户行为,而这些用户行为又被收集作为新的训练数据,就会形成一个负面的反馈循环,进一步加剧偏见。

- 恶意攻击:攻击者可能通过对抗性攻击等方式,故意向模型注入偏见数据,从而操纵模型的行为。

偏见的缓解策略

缓解 AI 偏见需要一个多维度、贯穿 AI 系统整个生命周期的综合方法 [5, 6, 7]。主要策略包括:

- 数据预处理阶段:

- 偏见检测与量化:在数据收集和准备阶段,利用统计方法和公平性指标(如人口均等、机会均等、预测准确率差异等)检测数据中存在的偏见,并对其进行量化。

- 数据增强与平衡:通过过采样(Oversampling)、欠采样(Undersampling)、合成数据生成(Synthetic Data Generation)等技术,增加数据集中代表性不足的群体样本,或减少过度代表的群体样本,以平衡数据集。

- 去偏见技术:应用数据去偏见算法,如公平性约束(Fairness Constraints)、对抗性去偏见(Adversarial Debiasing)等,在训练前对数据进行转换,消除或减少偏见特征的影响。

- 多样化数据来源:从多个、多样化的数据来源收集数据,确保数据能够充分反映不同群体、文化和背景的特征。

- 模型训练阶段:

- 公平性感知算法:开发和使用内置公平性约束的机器学习算法,例如,在损失函数中加入公平性正则项,或设计能够同时优化准确性和公平性的多目标优化算法。

- 对抗性训练:通过对抗性网络(GAN)的思想,训练一个判别器来识别模型输出中的偏见,并训练生成器来生成无偏见的输出,从而促使模型学习到更公平的表示。

- 模型选择与评估:选择对偏见不那么敏感的模型架构,并在模型训练过程中持续监控和评估不同群体上的性能,而不仅仅是整体性能。使用公平性指标作为模型选择和优化的重要考量。

- 模型后处理阶段:

- 校准与调整:对模型输出进行后处理校准,以确保不同群体获得公平的预测结果。例如,调整分类阈值,使得不同群体的假阳性率或假阴性率达到平衡。

- 反事实公平性:评估模型在反事实情境下的公平性,即如果某个受保护属性发生变化,模型的预测结果是否会相应地公平变化。

- 系统设计与部署:

- 透明度与可解释性:提高 AI 系统的透明度和可解释性,使得开发者和用户能够理解模型做出决策的原因,从而更容易发现和纠正偏见。

- 人工干预与监督:在 AI 系统部署后,建立有效的人工监督和干预机制,对模型的关键决策进行人工审核,及时发现和纠正偏见。

- 持续监控与审计:对部署的 AI 系统进行持续的性能监控和公平性审计,定期检查是否存在新的偏见或旧有偏见的复发,并根据反馈进行迭代改进。

- 多学科团队:组建包含伦理学家、社会学家、数据科学家和领域专家在内的多学科团队,从不同视角审视和解决 AI 偏见问题。

通过上述策略的实施,可以有效降低 AI 系统中的偏见,提升其公平性、可靠性和社会接受度,从而更好地服务于人类社会。

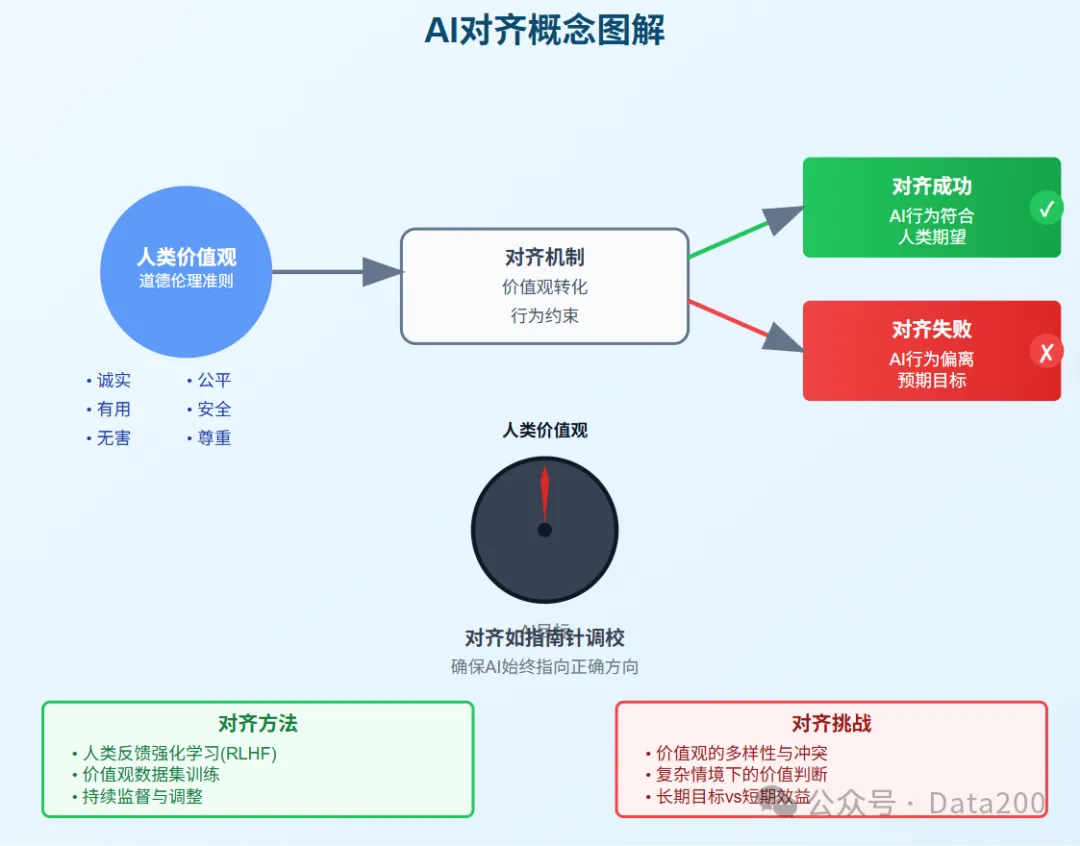

对齐(Alignment)

对齐是确保 AI 系统的行为、目标和价值观与人类期望和社会利益保持一致的过程。这包括使模型输出有用、诚实、无害,避免产生误导性信息或有害内容。实现对齐通常采用指令微调(Instruction Fine-tuning)、基于人类反馈的强化学习(RLHF)等技术,通过人类的指导和偏好数据来塑造模型的输出。AI 对齐是一个多层面的挑战,涉及技术方法、伦理框架、社会共识和治理机制的综合应用。

对齐的重要性

对齐的重要性体现在以下几个方面:

- 安全性与风险控制:不对齐的 AI 系统可能导致意外的负面后果,例如生成有害内容、传播虚假信息、执行危险操作等。对齐旨在降低这些风险,确保 AI 系统在安全范围内运行。

- 可信度与接受度:当 AI 系统与人类价值观对齐时,用户对其的信任度会显著提高。这对于 AI 技术的广泛应用和普及至关重要,尤其是在医疗、金融、教育等敏感领域。

- 伦理与社会责任:对齐是构建负责任 AI 的关键组成部分,它要求 AI 系统不仅技术先进,还要符合社会伦理规范,尊重人类尊严和权利,避免加剧社会不公。

- 长期控制与超级智能:随着 AI 能力向通用人工智能(AGI)乃至超级智能发展,确保其目标与人类长期利益对齐,是避免潜在生存风险的关键。如果一个超级智能的目标与人类目标不一致,其强大的能力可能对人类构成威胁。

对齐的实现方法

实现 AI 对齐是一个多层面的挑战,涉及技术、伦理、社会和治理机制的综合应用 [8, 9, 10]。主要实现方法包括:

- 指令微调(Instruction Fine-tuning):

- 通过在大量高质量的指令-响应对数据集上对预训练模型进行微调,使模型能够更好地理解和遵循人类指令。这些指令通常涵盖各种任务类型,包括问答、摘要、翻译、代码生成等,旨在引导模型生成符合用户意图的输出。

- 基于人类反馈的强化学习(Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF):

- RLHF 是当前实现 LLM 对齐最有效的方法之一,其核心思想是利用人类的偏好数据来训练一个奖励模型(Reward Model),然后使用这个奖励模型来指导 LLM 的训练。具体步骤通常包括:

- 监督微调(Supervised Fine-tuning, SFT):首先在高质量的指令-响应数据集上对预训练模型进行微调,使其能够初步遵循指令。

- 奖励模型训练(Reward Model Training):收集模型对同一提示生成的多个不同响应,并由人类标注者对这些响应进行排序或评分,表达其偏好。然后,利用这些偏好数据训练一个奖励模型,使其能够预测人类对模型响应的偏好程度。

- 强化学习优化(Reinforcement Learning Optimization):使用奖励模型作为奖励函数,通过强化学习算法(如 PPO, Proximal Policy Optimization)对 SFT 模型进行优化。模型的目标是最大化奖励模型给出的奖励,从而生成更符合人类偏好的响应。

- RLHF 的优势在于它能够捕捉人类偏好的细微之处,并使模型在复杂、开放式的任务中表现出更好的对齐能力,例如生成更安全、更无害、更诚实的内容。

- RLHF 是当前实现 LLM 对齐最有效的方法之一,其核心思想是利用人类的偏好数据来训练一个奖励模型(Reward Model),然后使用这个奖励模型来指导 LLM 的训练。具体步骤通常包括:

- 可扩展监督(Scalable Oversight):

- 随着 AI 系统能力的增强,人类直接监督其所有行为变得越来越困难。可扩展监督旨在开发能够有效监督和评估更强大 AI 系统的方法,例如:

- AI 辅助监督:利用 AI 系统本身来辅助人类进行监督,例如帮助人类识别模型输出中的错误或偏见,或对模型的行为进行初步评估。

- 过程监督(Process-based Supervision):不仅仅监督模型的最终输出,还监督模型生成输出的中间推理过程,以确保其推理路径是安全和可理解的。

- 随着 AI 系统能力的增强,人类直接监督其所有行为变得越来越困难。可扩展监督旨在开发能够有效监督和评估更强大 AI 系统的方法,例如:

- 机制可解释性(Mechanistic Interpretability):

- 深入理解 AI 模型的内部工作机制,例如模型中的特定神经元或模块是如何编码和处理信息的。通过这种“白盒”分析,可以更好地理解模型为何会产生某些行为,从而更容易发现和纠正不对齐的问题。

- 价值观学习与伦理框架:

- 研究如何让 AI 系统学习和内化人类的价值观和伦理原则。这可能涉及将伦理框架、法律法规和道德准则以某种形式编码到模型中,或通过专门的伦理训练数据集进行学习。

- 红队测试(Red Teaming):

- 通过对抗性测试,主动寻找 AI 系统中的漏洞和不对齐行为,从而在部署前发现并修复问题。这是一种重要的实践方法,有助于提升 AI 系统的鲁棒性和安全性。

对齐是一个持续的、迭代的过程,需要 AI 研究者、开发者、伦理学家和政策制定者共同努力,以确保 AI 技术的发展能够真正服务于人类的福祉。

红队测试(Red Teaming)

红队测试是一种主动寻找 AI 系统安全漏洞和潜在风险的对抗性评估方法。测试人员通过各种创造性的方法尝试触发模型的不当行为,包括越狱攻击、提示注入、有害内容诱导等。红队测试旨在模型部署前或迭代过程中,识别并理解其故障模式,以便开发者能针对性地修复缺陷,提高系统的安全性和鲁棒性。

红队测试的目标与重要性

红队测试的主要目标包括:

- 发现漏洞:识别 AI 模型中可能被滥用或导致不当行为的漏洞,例如生成歧视性、仇恨性、暴力或非法内容。

- 评估风险:量化和评估 AI 系统在面对恶意攻击或意外输入时的风险水平,例如数据泄露、模型操纵或拒绝服务。

- 提升鲁棒性:通过发现和修复漏洞,增强 AI 系统抵御对抗性攻击和异常输入的能力。

- 增强对齐:确保 AI 系统的行为与人类的意图和价值观保持一致,避免产生与预期不符的输出。

- 合规性与信任:帮助组织满足监管要求,并建立用户对 AI 系统的信任。

红队测试的实践方法

AI 红队测试的实践方法多样,且通常需要结合人工智慧和自动化工具 [11, 12, 13]。主要方法包括:

- 人工红队测试:

- 专家驱动:由经验丰富的安全专家、伦理学家、领域专家和 AI 研究人员组成红队。他们利用其专业知识和创造力,设计各种攻击场景和提示,尝试“越狱”模型或诱导其生成有害内容。

- 多样化攻击向量:红队会尝试多种攻击方式,例如:

- 越狱攻击(Jailbreak):通过巧妙设计的提示,绕过模型的安全限制,使其执行通常被禁止的操作或生成敏感信息。

- 提示注入(Prompt Injection):向模型输入恶意指令,使其忽略之前的指令或执行攻击者指定的任务。

- 数据中毒(Data Poisoning):尝试向模型的训练数据中注入恶意样本,以操纵模型的行为或引入偏见。

- 对抗性样本(Adversarial Examples):对输入数据进行微小但精心设计的扰动,使其在人类看来没有变化,但却能导致模型做出错误或不当的预测。

- 信息泄露:尝试诱导模型泄露其训练数据中的敏感信息或个人身份信息(PII)。

- 迭代与反馈:红队测试是一个迭代过程。发现漏洞后,开发者进行修复,然后红队再次测试,直到系统达到预期的安全水平。

- 自动化红队测试:

- 生成式对抗网络(GANs):利用 GANs 生成对抗性样本,自动发现模型漏洞。

- 模糊测试(Fuzzing):向模型输入大量随机或半随机的数据,观察其行为,以发现异常或崩溃。

- 基于规则的系统:开发规则引擎来自动生成测试用例,模拟常见的攻击模式。

- AI 辅助红队:利用另一个 AI 模型(“攻击者 AI”)来自动生成攻击提示或对抗性样本,以测试目标 AI 模型(“防御者 AI”)。这种方法可以大大提高测试效率和覆盖范围。

- 评估与报告:

- 量化指标:对红队测试的结果进行量化评估,例如成功攻击的次数、漏洞的严重程度、模型生成有害内容的比例等。

- 详细报告:提供详细的测试报告,包括发现的漏洞、攻击方法、复现步骤、潜在影响以及修复建议。

- 持续集成与部署(CI/CD)中的红队测试:

- 将红队测试集成到 AI 模型的持续集成和持续部署流程中,确保在每次模型更新或部署前都进行自动化安全测试,从而实现持续的安全保障。

红队测试是构建安全、负责任 AI 的关键实践。它不仅仅是技术挑战,更需要跨学科的合作,包括安全专家、AI 研究人员、伦理学家和法律专家,共同应对 AI 系统日益复杂的安全和伦理风险。

可解释性 AI(XAI)

可解释性 AI 致力于使 AI 系统的决策过程变得透明、可理解和可解释。由于深度神经网络的复杂性和非线性特征,理解模型如何得出特定结论是一个重大技术挑战。可解释性 AI 对于建立用户信任、满足监管要求、改进模型性能和确保 AI 系统负责任使用具有重要意义。常见 XAI 技术包括特征重要性分析(如 SHAP、LIME)、基于规则的解释、代理模型(用更简单的模型解释复杂模型)以及可视化方法等,力求让人类洞察 AI 的内部运作机制。

可解释性 AI 的重要性

- 建立信任:当用户理解 AI 系统为何做出某个决策时,他们更容易信任并接受 AI 的建议或结果,尤其是在高风险领域(如医疗诊断、金融信贷)。

- 满足监管与合规:许多法规(如欧盟的 GDPR)要求对自动化决策提供解释,XAI 有助于满足这些“解释权”的要求。

- 改进模型性能:通过理解模型的决策逻辑,开发者可以发现模型中的错误、偏见或不足,从而有针对性地改进模型设计、训练数据或优化策略。

- 负责任的 AI 开发:XAI 是实现负责任 AI 的关键组成部分,它使得开发者能够对模型的行为负责,并确保其符合伦理原则。

- 知识发现:有时,模型的解释可以揭示数据中人类未曾发现的模式或关系,从而促进新的科学发现或业务洞察。

- 调试与故障排除:当 AI 系统出现异常行为时,可解释性工具可以帮助开发者快速定位问题根源,进行有效的调试。

可解释性 AI 的实现方法

可解释性 AI 的实现方法多种多样,可以根据解释的范围(全局或局部)、解释的类型(模型无关或模型特定)以及解释的输出形式(特征重要性、规则、可视化等)进行分类 [14, 15, 16]。主要方法包括:

- 模型无关(Model-Agnostic)方法:

- 这些方法可以应用于任何类型的机器学习模型,无需了解模型的内部结构。它们通常通过扰动输入或观察模型输出的变化来推断解释。

- LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations):LIME 通过在待解释样本的局部区域,用一个简单的、可解释的模型(如线性模型或决策树)来近似复杂模型的行为。它通过对原始样本进行微小扰动,生成新的样本,并用复杂模型对这些新样本进行预测,然后用加权线性模型拟合这些扰动样本和预测结果,从而得到局部解释。

- SHAP (SHapley Additive exPlanations):SHAP 基于合作博弈论中的 Shapley 值,为每个特征分配一个贡献值,表示该特征对模型预测结果的边际贡献。SHAP 能够提供一致且公平的特征重要性解释,既可以用于局部解释(单个预测),也可以用于全局解释(整体模型行为)。

- Permutation Importance:通过随机打乱单个特征的值,观察模型性能(如准确率)的下降程度来评估该特征的重要性。如果打乱某个特征导致模型性能显著下降,则说明该特征对模型预测很重要。

- 模型特定(Model-Specific)方法:

- 这些方法利用特定模型的内部结构来生成解释。它们通常对特定类型的模型(如决策树、线性模型、神经网络)效果最好。

- 决策树/规则集:决策树和规则集本身就是高度可解释的模型。它们的决策路径和规则可以直接被人类理解。

- 线性模型系数:在线性回归或逻辑回归等线性模型中,每个特征的系数直接表示该特征对预测结果的影响方向和强度。

- 神经网络可视化:

- 激活可视化(Activation Visualization):通过可视化神经网络中特定神经元或层的激活模式,可以理解模型在处理不同输入时关注的区域或特征。

- 类激活映射(Class Activation Mapping, CAM / Grad-CAM):这些技术可以生成热力图,显示图像中哪些区域对模型的特定分类决策贡献最大,从而解释图像分类模型的决策。

- 特征归因(Feature Attribution):通过梯度信息(如 Integrated Gradients, DeepLIFT)来计算输入特征对模型输出的贡献,从而识别出对预测结果最重要的输入部分。

- 代理模型(Surrogate Models):

- 训练一个简单的、可解释的模型(如决策树或线性模型)来近似复杂“黑盒”模型的行为。然后,通过解释这个简单的代理模型来间接理解复杂模型的决策。

- 反事实解释(Counterfactual Explanations):

- 生成“如果输入数据稍微改变,模型的预测结果会如何变化”的解释。例如,对于一个贷款申请被拒绝的案例,反事实解释可以指出“如果你的信用评分提高 10 分,你的贷款就会被批准”。这有助于用户理解如何改变输入以获得不同的结果。

- 因果解释(Causal Explanations):

- 超越相关性,尝试揭示输入特征与模型输出之间的因果关系。这通常需要更复杂的因果推理框架。

可解释性 AI 是一个活跃的研究领域,其目标是为 AI 系统提供更深层次的透明度和理解,从而促进 AI 技术的负责任开发和应用。

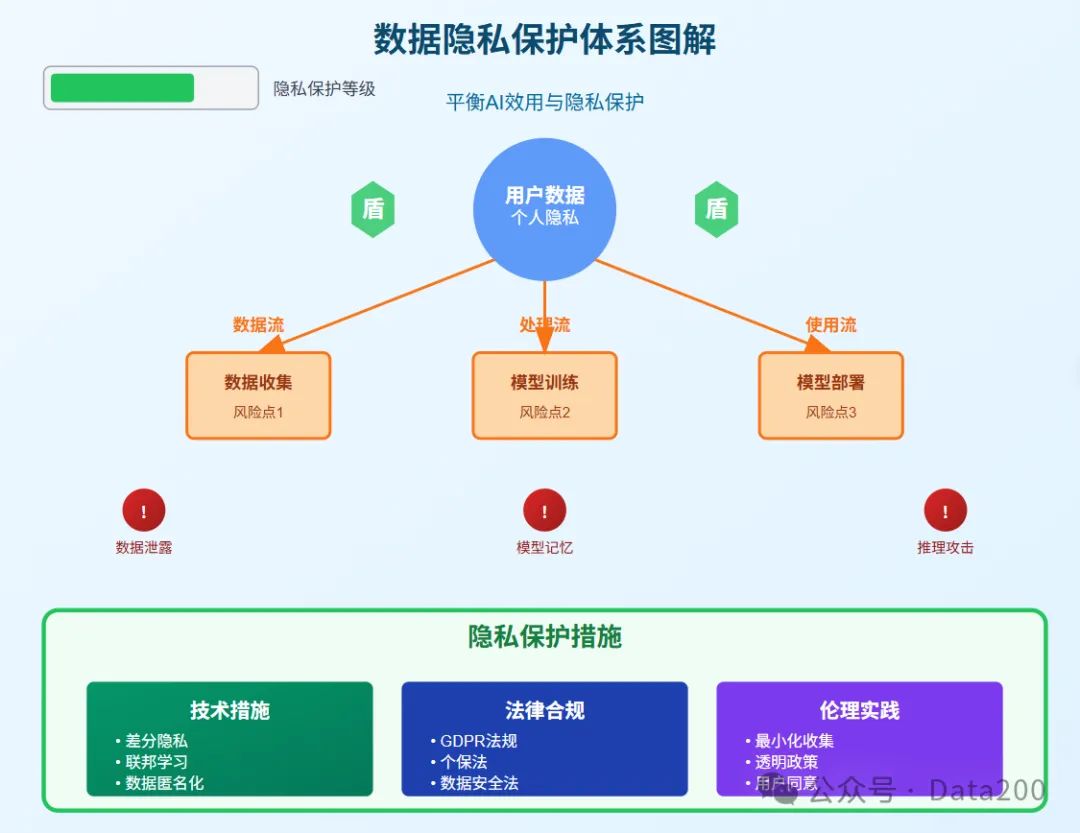

数据隐私(Data Privacy)

数据隐私是指保护在模型训练、微调及与用户交互过程中涉及的个人敏感信息(PII)及其他机密数据,防止其未经授权被访问、泄露或滥用。主要风险包括训练数据中的隐私信息泄露、模型对训练样本的记忆和重现、推理过程中的信息暴露等。保障数据隐私对建立用户信任、实现负责任 AI 及遵守法规(如 GDPR)至关重要。常用对策有训练数据匿名化、差分隐私、联邦学习、安全多方计算、加密技术及严格的数据治理和访问控制策略。

数据隐私面临的挑战与风险

AI 时代的数据隐私面临多重挑战和风险:

- 训练数据中的隐私泄露:

- 记忆效应(Memorization):大型模型在训练过程中可能会“记住”训练数据中的特定样本,包括敏感信息。在生成文本时,模型可能会无意中复述出这些敏感信息,导致隐私泄露。

- 推断攻击(Inference Attacks):攻击者可能通过分析模型的输出或行为,推断出训练数据中是否存在某个特定个体的信息,甚至重构出原始训练数据。

- 成员推断攻击(Membership Inference Attacks):攻击者判断某个特定数据点是否曾被用于模型的训练。

- 模型反演攻击(Model Inversion Attacks):攻击者试图从模型中重构出训练数据中的敏感信息,例如从面部识别模型中重构出人脸图像。

- 微调与部署阶段的隐私风险:

- 在模型进行微调时,如果使用包含敏感信息的数据,同样存在泄露风险。

- 部署后的 AI 系统在处理用户查询或输入时,可能会收集新的敏感数据,这些数据需要得到妥善保护。

- 数据共享与第三方风险:

- AI 开发往往涉及多方合作和数据共享,增加了数据在传输和处理过程中泄露的风险。

- 第三方服务提供商可能存在安全漏洞,导致数据泄露。

- 合规性挑战:

- 全球各地的数据隐私法规日益严格,AI 系统需要满足不同司法管辖区的合规性要求,这增加了复杂性。

数据隐私的保护策略

保护 AI 系统中的数据隐私需要多层次、全方位的技术和管理措施 [17, 18, 19]。主要策略包括:

- 数据匿名化与去标识化(Anonymization and De-identification):

- 匿名化:通过删除或加密个人身份信息(PII),使得数据无法与特定个体关联。例如,删除姓名、地址、电话号码等直接标识符。

- 假名化(Pseudonymization):用假名或替代标识符替换真实身份信息,使得数据在没有额外信息的情况下无法直接识别个人。与匿名化不同,假名化允许在特定条件下重新识别。

- 数据聚合与泛化:将数据进行聚合处理,只保留统计学上的趋势,或对数据进行泛化(如将具体年龄替换为年龄段),从而降低个体识别的可能性。

- 差分隐私(Differential Privacy):

- 差分隐私是一种严格的数学定义,旨在量化和限制在数据集中添加或删除单个记录对分析结果的影响。通过向数据或查询结果中添加少量随机噪声,使得攻击者即使拥有除目标记录外的所有信息,也无法确定该记录是否存在于数据集中。这在保护个体隐私的同时,尽可能保留了数据的统计特性,适用于训练 AI 模型。

- 联邦学习(Federated Learning):

- 联邦学习是一种分布式机器学习范式,允许多个参与方在不共享原始数据的情况下,共同训练一个模型。每个参与方在本地训练模型,然后只将模型参数或梯度(而非原始数据)上传到中央服务器进行聚合。这大大降低了数据泄露的风险,因为原始数据始终保留在本地。

- 安全多方计算(Secure Multi-Party Computation, SMPC):

- SMPC 允许多个参与方在不泄露各自私有输入的情况下,共同计算一个函数。例如,多个机构可以在不共享各自敏感数据的情况下,共同训练一个 AI 模型或进行数据分析,从而实现隐私保护。

- 同态加密(Homomorphic Encryption):

- 同态加密允许在加密数据上直接进行计算,而无需先解密。这意味着 AI 模型可以在加密的输入数据上进行推理,生成加密的输出,从而在整个计算过程中保护数据的隐私性。这是一种理想的隐私保护技术,但计算开销较大。

- 可信执行环境(Trusted Execution Environments, TEE):

- TEE(如 Intel SGX、ARM TrustZone)提供了一个硬件隔离的执行环境,确保代码和数据在其中运行时不会被外部窥探或篡改。AI 模型可以在 TEE 中进行训练或推理,从而保护数据和模型的隐私和完整性。

- 数据治理与访问控制:

- 建立严格的数据治理策略,明确数据收集、存储、处理、使用和销毁的规范。

- 实施基于角色的访问控制(Role-Based Access Control, RBAC),确保只有授权人员才能访问敏感数据和 AI 系统。

- 定期进行隐私影响评估(Privacy Impact Assessment, PIA),识别和评估 AI 项目中的隐私风险。

- 法律合规与伦理准则:

- 严格遵守 GDPR、CCPA、HIPAA 等数据隐私法规,确保 AI 系统的设计和部署符合法律要求。

- 制定并遵循 AI 伦理准则,将隐私保护作为 AI 设计和开发的核心原则。

通过综合运用上述技术和管理策略,可以有效提升 AI 系统的数据隐私保护水平,构建更加安全、可信赖和符合伦理规范的人工智能应用。

参考文献

[1] 缓解 LLM 幻觉技术的综合调查(32 种方法). 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/676506296

[2] 十大策略减轻大模型整体幻觉. Learn Prompt. https://www.learnprompt.pro/zh-Hans/docs/prompt-engineering/reducing-gpt-hallucinations/

[3] 人工智能幻觉的原因(以及减少幻觉的技术). Shaip. https://zh-cn.shaip.com/blog/ai-hallucinations/

[4] 优化对话式 AI:三大识别和处理幻觉现象的关键策略. 人工智能. https://www.atyun.com/58223.html

[5] AI 产品经理必读:原生应用偏见缓解方法论. CSDN 博客. https://blog.csdn.net/m0_62554628/article/details/147962417

[6] 什麼是 AI 偏見?原因、影響和減緩策略. SAP. https://www.sap.com/taiwan/resources/what-is-ai-bias

[7] 公平性:减少偏见. Machine Learning. https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/fairness/mitigating-bias?hl=zh-cn

[8] 四万字详解 AI 对齐:北大联合多高校团队发布对齐全面性综述. 知乎专栏. https://zhuanlan.zhihu.com/p/664519981

[9] 人工智能对齐:全面性综述. AI Alignment. https://alignmentsurvey.com/uploads/AI-Alignment-A-Comprehensive-Survey-CN.pdf

[10] 人工智能对齐技术综述:实现人机协同与价值融合. 知乎专栏. https://zhuanlan.zhihu.com/p/684481451

[11] 一文带你了解红队测试! CSDN 博客. https://blog.csdn.net/weixin_40774379/article/details/143987298 [12] 攻击图谱:从实践者的角度看生成式人工智能红队测试中的挑战与陷阱. 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/2827597638

[13] NVIDIA AI 红队简介. NVIDIA. https://developer.nvidia.com/zh-cn/blog/nvidia-ai-red-team-an-introduction/

[14] 可解释性 AI(XAI)的主要实现方法和研究方向. CSDN 博客. https://blog.csdn.net/u014727709/article/details/135895768

[15] 可解释的人工智能(XAI)详解. Ultralytics. https://www.ultralytics.com/zh/blog/all-you-need-to-know-about-explainable-ai

[16] 什么是 AI 可解释性? IBM. https://www.ibm.com/cn-zh/think/topics/interpretability

[17] 数据分析 ai 工具如何保障数据隐私?安全策略详解! FineBI. https://www.finebi.com/blog/article/685ce38428946ecca8222f08

[18] AI 大模型时代的隐私保护策略,你了解多少? CSDN 博客. https://blog.csdn.net/peng13683668255/article/details/136203807

[19] AI 隐私保护中的常见隐私隐私问题与解决方案. 博客园. https://www.cnblogs.com/the-art-of-ai/p/17497076.html